過去3回にわたり、先人がどのように規矩に必要な目盛をさしがねに目盛ったかを、田子式さしがねを中心にご説明申し上げましたが、お分かりいただけたでしょうか。

さて、これから基本規矩術の説明に入りたいと思います。

規矩術には前段に申し上げましたが、原寸図法による規矩、小平起こし規矩、算定法による規矩、勾・殳・玄法による規矩、切断法による規矩、楕円法による規矩など色々ありますが、制作現場に応じて適切な方法を活用していただくことになります。規矩術を勉強した流派によっても求め方が多少違いますが、誰もが理解し易く理論的に簡単かつ正確な方法を選ぶのが好ましいと思います。

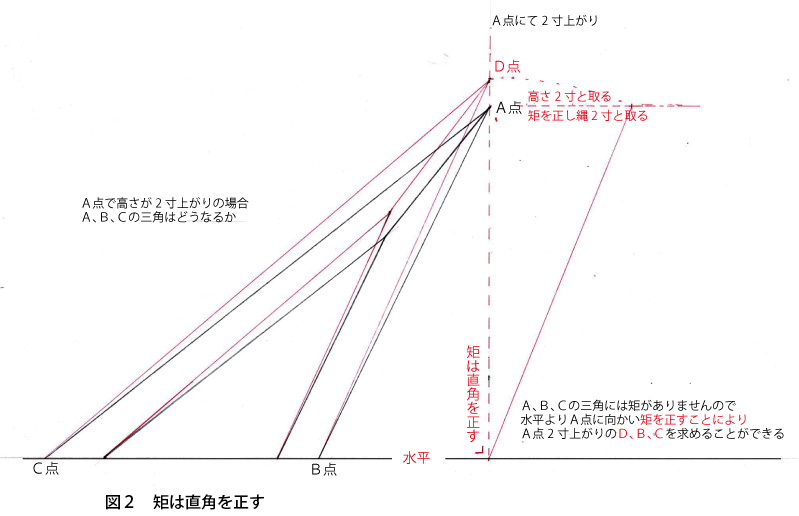

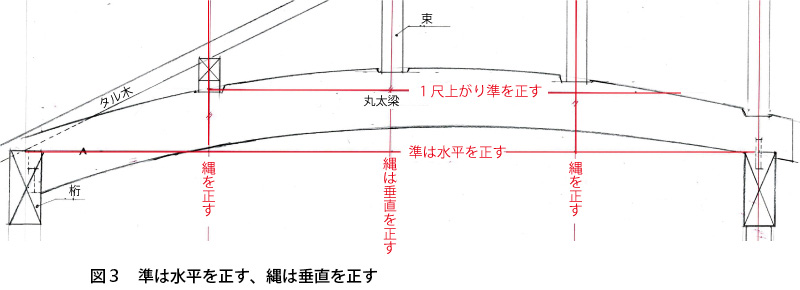

規矩術を勉強し、さしがねを使って必要とされる角度を求めるにあたっては、さしがねが直角にできていることから、三角関数をご理解いただくことが大切になります。そして何より大切なことは、どんな角度、どんな複雑な小屋組みにしても、難しい組手を見るのではなく、平面にきちんと正確に形成することが基本となります。そして、基本となる勾配がどこを基準に決められているかを読み取り、水平、垂直を正確に求め展開図を書くことが大切です。

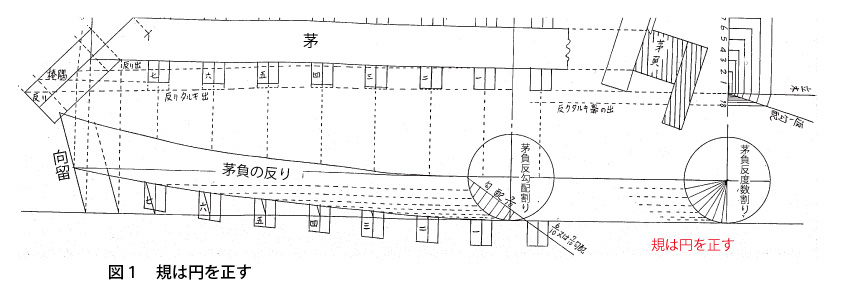

それらを規矩術の極意として伝えたのが規矩準縄(孟子の離婁上から)であります。規矩術を勉強するにあたり基本となる考え方として、一番大切な語源となりますので規矩準縄(きくじゅんじょう)について以下ご説明申し上げます。